Ciao a tutti

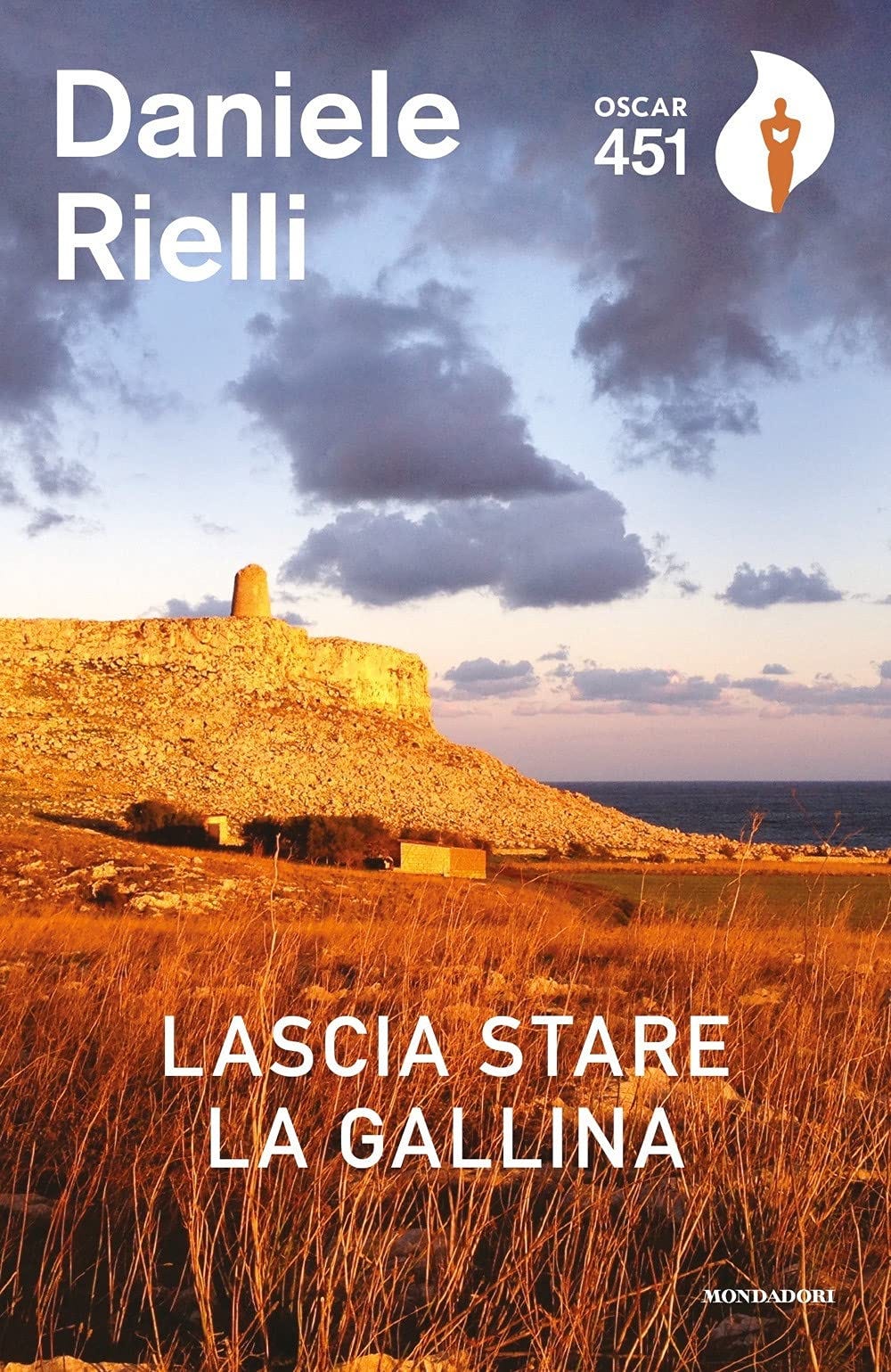

la prima notizia è che ora è possibile pre-ordinare la nuova edizione di Lascia stare la gallina, in arrivo nelle librerie il 20 luglio. Basta partire da qui.

La seconda è che oggi su Il Foglio in edicola c’è un mio pezzo in 25mila agili battute dove parlo della fede woke spiegata per quello che è: una nuova religione radicale. Dal peccato originale del razzismo sistemico di cui saremmo tutti colpevoli a priori, alla metafora dell’inginocchiamento, compio una lunga difesa della via laica e illuminista all’antirazzismo, contro gli estremismi e le intolleranze woke.

Ecco la prima parte del pezzo, il resto (sostanzioso) vi attende in edicola oggi e domani.

Gli inginocchiatori

di Daniele Rielli

(da il Foglio del 3 e 4 Luglio ‘21)

Perché molti commentatori, giornalisti e politici faticano a capire che cosa ci sia di così fastidioso per tanti italiani nella pressante richiesta fatta ai calciatori della nazionale di inginocchiarsi in omaggio al movimento Black Lives Matter? Perché non riescono ad accettare che si possa essere contro il razzismo e al contempo non sposare questa determinata forma di protesta? È una domanda a cui non è facile rispondere se non si prende in considerazione la natura di religione estremista che contraddistingue la cultura woke, una natura che in questa vicenda specifica si coglie da almeno due elementi, che sono poi quelli che probabilmente non convincono – a livello più o meno istintivo – anche la maggioranza della popolazione.

Il primo è la presunzione di colpevolezza universale, ovvero, in termini religiosi per l’appunto, il peccato originale. Ogni occidentale, e segnatamente ogni occidentale bianco, secondo il credo woke nascerebbe colpevole a priori di razzismo (e di sessismo e di omofobia), colpe delle quali, anche con tutta la buona volontà, non si potrà mai emancipare. Non conta il suo comportamento, non conta la sua responsabilità personale, il colore della pelle lo definisce in toto e lo definisce come colpevole. La sua perciò deve essere una vita contraddistinta dal senso di colpa, questa la sua croce, il suo destino e tutto questo in virtù della sua appartenenza razziale (è questa la direzione auto-contraddittoria che ha preso l’antirazzismo contemporaneo).

Questa colpa ontologica – antitetica a una cultura della responsabilità personale – è ciò che sul piano geografico conduce alla pretesa di far travalicare al rito dell’inginocchiamento i confini della realtà sociale dove è nato (gli Stati Uniti, con la loro storia di schiavismo e segregazione), mutandolo in una più generica proposizione morale che per l’appunto presuppone una colpa condivisa, una responsabilità che da storica e locale diventerebbe presente, universale e inemendabile, tanto che anche da italiani non assecondare il rito sarebbe di per sé stesso un gesto di empietà e di colpevolezza. Andrebbe ancora bene se gli atleti potessero scegliere liberamente e individualmente se partecipare a questa ritualità – seppur così più invasiva di tante altre a cui hanno già acconsentito in passato (i nastrini per i lutti, i segni rossi sul volto contro la violenza sulle donne) – il problema sta tutto nel ricatto morale, nella pressione mediatica e nei rischi di perdere le sponsorizzazioni per chi decide in scienza e coscienza che, come lo scrivano di Melville, preferirebbe di no.

Quando una protesta diventa obbligatoria cambia la sua natura e da atto di solidarietà verso una rivolta altrui diventa imposizione e quindi, per definizione, si rovescia nel suo esatto contrario. Da qui quella sorta di obbligatorietà irritata che molti percepiscono, giustamente, come travalicante i confini di una protesta condivisibile e sentono invece come un atto di imposizione prepotente, peggio ancora come un atto di accusa del tutto immotivato nei confronti di chi vuole decidere le forme e i modi attraverso cui rappresentare la propria coscienza morale.

Le accuse generalizzate dei woke sono, a ben guardare, pesantissime e profondamente offensive. Nella loro ripetizione meccanica si perde l’assoluta gravità del fatto che per loro sia del tutto normale tacciare una larga parte della popolazione di razzismo (o sessismo, o omofobia) senza mai sentire su di sé l’onere della prova, questo però non toglie che si tratti una generalizzazione violenta e inaccettabile: accusare qualcuno di razzismo è un processo lesivo della dignità altrui e questo non andrebbe mai dimenticato. Queste generalizzazioni arbitrarie sono però anche la pietra angolare dell’intero edificio woke: tutto crolla se solo si ricorda l’ovvio: essere nati di un determinato colore in una determinata zona del pianeta non significa in automatico essere colpevoli di ogni genere di nefandezza. Il razzismo autolesionista rimane comunque razzismo. Il credo Woke con la sua pretesa di ridurre tutta la complessità dell’esperienza umana solamente all’apparenza a questa o quella categoria (bianco, nero, donna, trans, eccetera) è la più subdola e insidiosa fra le forme di razzismo.

L’idea che si possano non accettare le forme e i modi del culto woke e ciononostante non essere affatto razzisti (anzi, di fatto esserlo molto di meno), non è però, per l’appunto, contemplata. Le scelte offerte dai nuovi adepti, sempre più numerosi nel mondo dei media e della cultura, sono solo l’adesione completa o la profonda empietà. Da qui all’obbligatorietà il passo è naturalmente molto breve. Nel silenzio timoroso di ritorsioni economiche e sociali, vanno persi i distinguo, compresi i limiti e le criticità del movimento Black lives matter sul fronte interno, come i saccheggi sistematici, l’impennata di violenze nei quartieri neri a danno della popolazione nera (uno dei mantra di BLM è anche “Defund the police” togliere fondi alla polizia, non migliorarla), in particolare nei quartieri di Portland rimasti per mesi in mano ai manifestanti di BLM e senza polizia, zone dove il tasso di omicidi è schizzato alle stelle. Si oppone anche un anatema di impronunciabilità a chi fa notare la tribalità anti-illuministica del nome Black lives matter, preferito ad All lives matter, slogan tanto più giusto e progressista da parere ovvio.

Tuttavia anche questa semplice osservazione rispetto al nome è oggi considerata segno di massima eresia presso i credenti, non conta che il senso delle parole – se le parole hanno ancora un senso – sia fin troppo evidente: “All” è un sovra-insieme che contiene anche “Black” né conta che come concetto “Tutte le vite contano” sia molto più evoluto e includente, un vero obbiettivo a cui tendere: un mondo dove non conta più di che colore sia la pelle di una persona, non ci si fa neppure più caso perché sono altre le cose che contano. È questo uno dei tanti casi in cui il logos contemporaneo si piega al ricatto di appartenenza della tribù, alle presunzioni di malafede, agli straw man argument, insomma all’impossibilità di intraprendere una discussione razionale che vada oltre il ricordare a tutti che si è sempre dalla parte giusta.

Anni fa incontrai Frank Serpico nel nord dello stato di New York, mi disse che la sua attività principale era diventata fare da consulente per i parenti delle vittime della polizia. Seguiva omicidi sia di neri che di bianchi, la differenza principale, mi raccontò, era che nel caso dei bianchi era tendenzialmente più facile ottenere dei risarcimenti. Anche al di là dell’aneddotica, seppur di un esperto di settore, i dati parlano chiaro, in America i neri muoiono per mano della polizia percentualmente più dei bianchi, tuttavia anche i bianchi vengono uccisi a ritmi che in Europa non osiamo nemmeno immaginare. Insomma, il problema è articolato, riguarda anche la diffusione nella popolazione delle armi da fuoco, l’attitudine e l’addestramento della polizia americana, così come una concezione culturale specifica del rapporto fra cittadino e forze dell’ordine, la diffusione delle aziende private nelle gestione della sicurezza pubblica (a questo proposito può essere interessante leggere “Il dilemma dello sconosciuto” di Malcom Gladwell), senza dimenticare le problematiche socio-economiche che rendono alcune zone delle città molto più esposte di altre al rischio di omicidio per mano della polizia. Insomma al netto delle diverse incidenze razziali che nessuno nega, il problema andrebbe affrontato complessivamente: davvero tutte le vite contano.

In una situazione dai toni orwelliani molte persone negli Stati Uniti sono invece state licenziate per aver detto che come slogan avrebbero preferito All lives matter a Black lives Matter (sorte toccata fra gli altri anche un radiocronista della NBA), tutto sommato quindi la pressione a cui sono stati sottoposti i calciatori italiani, per quanto espressione di questo nuovo maccartismo globale, rappresenta una fase meno intensa e precedente rispetto alle persecuzioni oggi apertamente in atto nel mondo anglosassone. Ogni giorno però l’Italia e l’Europa si avvicinano all’America.

(Continua su Il Foglio in edicola oggi sabato 3 e domani domenica 4 luglio)